Il 1786 è l’anno in cui il molisano di Santacroce di Morcone, Giuseppe Maria Galanti, inizia la pubblicazione in quattro volumi della sua Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie, ma è anche l’anno in cui Luigi Targioni, agronomo ed economista fiorentino, pubblica a Napoli un prezioso testo (Saggi fisici, politici ed economici, Napoli 1786).

Targioni, in questi Saggi riguardanti l’allevamento delle pecore, si rivolge ai regnanti Ferdinando IV e Carolina, presentandosi come «uno dei 40 Deputati della R. Accademia Fiorentina, Corrispondente della Società R. Di Medicina di Parigi, Socio della R. Accad. di Scienze e Belle Lettere di Marsiglia, della R. Società Fisiografica di Lunden, della Società dei Curiosi della Natura di Berlino, Accademico Georgofilo di Firenze ecc.» (op. cit., p. 1).

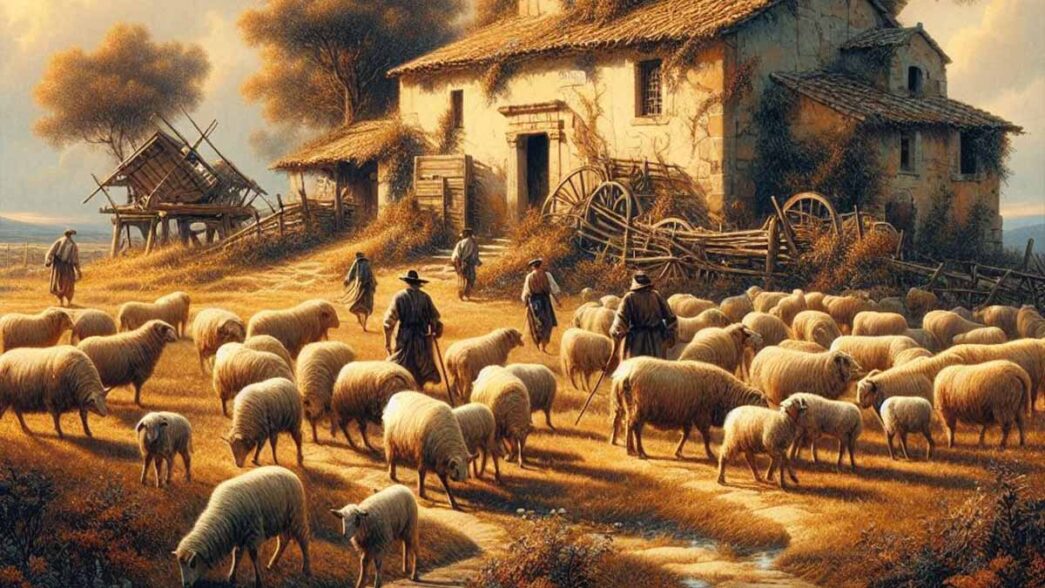

Nel testo il pluriaccademico fiorentino suggerisce le cure e le tecniche necessarie per migliorare l’allevamento delle pecore, descrive i vantaggi che si avrebbero dall’apertura di scuole per i pastori, passa in rassegna lo stato fisico ed economico del Tavoliere delle Puglie, illustra le proposte affinché pastorizia e agricoltura siano più utili all’erario, ai locati, alle popolazioni. Inoltre, dopo essersi soffermato sull’auspicio che poveri e mendicanti siano utilizzati nella pastorizia, finisce per esaminare le produzioni agricole del Tavoliere.

Diversamente da Antonio Silla, Targioni è prodigo di citazioni, «dirette a farti conoscere da Chi abbia io appreso quelle notizie le quali ho ivi riunite, e nelle quali ho ragionato. Spesso ho copiato letteralmente gli Autori che ho dovuti citare, per scansare qualunque equivoco… » (op. cit., p. IX). Infatti, modesto e corretto, cita continuamente autori quali De Stefano, Genovesi, Fortunato, De Dominicis, Patini, Cimaglia, Filangieri, mai Silla.

Per Raffaele Colapietra i Saggi di Targioni, «concentrati in larga parte […] sul problema del Tavoliere», offrono una visione integrale di sviluppo che compendia le prospettive economiche e sociali senza mai disdegnare quelle squisitamente etiche, con un punto di vista «per la prima volta non più semplicemente riformatore ma schiettamente illuministico, nell’ambito di considerazioni meramente tecniche in campo agricolo e pastorale, tra le quali massimo rilievo, tanto da essere poi ripresa e sviluppata dal Palmieri, riveste quella in favore della pastorizia stanziale, anche e soprattutto allo scopo di poter istruire in modo conveniente i pastori […] raccolti in una scuola di pastorizia» (Colapietra, Il Tavoliere di Puglia banco di prova dei riformatori e degli scrittori economici nel secondo Settecento, Napoli 1988, p. 161).

Da fine studioso, illustra in maniera dettagliata i numerosi e complessi interventi tecnici agricoli e pastorali necessari, legando l’incremento delle produzioni agricole e pastorali alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agraria che consentano di prevenire alluvioni e allagamenti, nonché alla esecuzione di bonifiche delle aree paludose insalubri al fine di combattere le malattie che colpiscono pastori e animali.

Infatti, tra le criticità del territorio vi sono inondazioni o acque che, non arrivando fino al mare, creano stagni e paludi insane: dal Candelaro, che proveniente dalle alture di «Torre Maggiore»(Torremaggiore) e «Civitate» (San Paolo di Civitate), attraverso le locazioni di Casalnuovo e di «Arignano» (Rignano Garganico), riceve i torrenti Celone, Vulcano, Salzola, sfociando a mare non prima di aver costituito le paludi di Versentino e Salpi, ai fiumi che attraversano centralmente il Tavoliere come il Cervaro e il Carapelle, per finire all’Ofanto (Targioni, op. cit., pp. 214-216). Sono tali e tanti gli interventi da realizzare per rendere vivibile il Tavoliere, ed accrescere la produzione granaria e agricola in genere, che Targioni condivide il piano di utilizzo dei forzati di Domenico Grimaldiscritto nel 1781 (Piano per impiegare utilmente i forzati, e col loro travaglio assicurare ed accrescere le raccolte di grano nella Puglia, e nelle altre provincie del Regno, Napoli 1781).

Per l’accademico georgofilo di Firenze risulta del tutto palese «che la Puglia è suscettibile di migliore coltivazione, e che siccome la ricchezza e la felicità di essa dipendono dal giusto equilibrio della Pastorale e della Agricoltura, dee risultarne molta utilità dal fissare con ragionate esperienze quale sia la industria o di Pastorale o di Agricoltura a ciascuna porzione di esse conveniente» (Targioni, op. cit., p. 220).

A supporto delle proprie tesi – che vuole esclusivamente comprovate da serie sperimentazioni scientifiche sul campo –, Targioni prende ad esempio la Repubblica di Venezia che, nel 1768, avendo incaricato il professore di Agronomia di Padova, Pietro Arduino, di relazionare su un più razionale e produttivo utilizzo agricolo del territorio veneto, ha ottenuto concreti miglioramenti documentati nei volumi del Giornale d’Italia, stampato a Venezia in quegli anni (Targioni, op. cit., pp. 220-222). Inoltre, l’esempio del regnante di Toscana, che, accordando in proprietà i terreni della Maremma per migliorarli, ha determinato notevoli progressi nell’allevamento delle pecore, serve a Targioni per confutare le tesi a supporto della necessità di trasmigrare le pecore dalla montagna alla pianura e per sostenere la sua idea di pastorizia stanziale (ibidem, p. 226).

Per Targioni la storia del Regio Tavoliere ha reso manifesto e di pubblico dominio che «si è sempre voluto che sia per Legge severamente proibita la proprietà del vastissimo e dovizioso suolo del R. Tavoliere; e che da tale proibizione ne è derivato che non essendovi alcuno che riconosca per proprio questo Territorio, nessuno si dà il pensiero di farvi i necessari ripari per gli animali, onde ogni anno nel Dicembre debbono i Pastori attendere alla formazione del ricovero per loro stessi e per le mandre, e quindi se la stagione si fà presto rigida, segue molta mortalità nelle bestie» (Targioni, op. cit., pp. 246-247). Ed è ancora per la mancanza di proprietà che non vengono impiegate le migliori cure possibili per rendere più fertili i pascoli, tanto che «il sistema attuale della distribuzione dei pascoli di Puglia in vece di procurarne la conservazione e il meglioramento tende a condurli ad una irreparabile rovina» (ibidem, p. 247).

L’esperienza – derivata da notevoli competenze tecniche e scientifiche, e dall’osservazione attenta di quanto sperimentato in altre nazioni – porta l’autore fiorentino a «proporre che in Poste-fisse venga distribuito tutto il R. Tavoliere di Puglia: cioè che siano a perpetuo Livello ceduti ad altri dal Fisco i terreni che lo compongono» (op. cit., p. 248).

Targioni sa che l’esperienza fallimentare di censuazione con affitto a 29 anni degli aboliti feudi dei Gesuiti di Orta, Ordona, Stornara, e di quelli di Stornarella e Carapelle, costituisce un solido sostegno a coloro i quali soccorrono le ragioni di una semplice riforma della Dogana; pertanto, cita, a supporto della sua proposta, Francesco Nicola De Dominicis che «ha saputo ben conoscere che la Censuazione non è in se stessa dannosa, ma che è stata nell’indicato caso dei Beni Gesuitici nociva, perché eseguita male e senza le dovute cautele» (op. cit., pp. 249-250).

Il riferimento a De Dominicis in questo caso è d’obbligo, visto che Targioni dimostra di sapere compiutamente che il progetto di colonia agricola dei cinque Reali Siti, approntato dall’allora governatore della Dogana Angelo Granito, frazionando il territorio in piccoli lotti di dieci versure da assegnare ad agricoltori poveri, venne allestito e messo in piedi dallo stesso De Dominicis, uditore doganale dell’epoca (cfr. Muscio & Altobella, Aspetti del contrasto agro-pastorale nei territori della Dogana delle pecore di Puglia: usurpazioni, reintegre e trasformazioni, Foggia 1997, p. 58).

Targioni tiene molto a chiarire la consistente differenza tra i contratti di affitto temporaneo e quelli a titolo perpetuo: «I Livellari perpetui essendo sicuri di poter godere per sempre i frutti dei meglioramenti che sono per fare ai terreni che essi hanno preso a livello, attendono a fare le necessarie coltivazioni, ancorchè queste portino una grave spesa […] ma come sperare da un’affittuario, anche a lungo tempo di venti o trent’anni […] che negli ultimi anni voglia fare quelle spese le quali ad esso non possono giovare?» (Targioni, op. cit., p. 252). L’economista, nel portare a maturazione la sua visione ideale, prospetta un «Piano generale di cultura del Real Tavoliere» che si basi su risultati sperimentali da eseguire sotto la stretta direzione dell’Accademia Reale delle Scienze e del «Professore di Agricoltura nella Università di Napoli»; un piano che – necessariamente propedeutico alla cessione a livello perpetuo dei terreni del Tavoliere – assicuri nel tempo miglioramenti alle produzioni agricole e lattiero-casearie, oltre che manutenzione costante di strade e di canali con opere idrauliche-agrarie e di bonifica (ibidem, pp. 262-267).

Per lo studioso fiorentino, le complesse questioni mai risolte legate alle usurpazioni non sono da considerare accessorie, tanto che riporta – condividendolo – il parere di Vincenzo Patini di non affidare le operazioni di reintegra ad un «Tribunale collegiato», ma ad un ministro deciso e «sordo alle varie minacce» (Targioni, op. cit., p. 269). Ma sulla congettura di Patini – che pur di evitare la censuazione perpetua, suggerisce la ripartizione decennale dei pascoli – Targioni non cede, scrivendo che le ragioni già espresse, e contrarie all’affitto, «non mi permettono di concordare nel sentimento del Sig. D. Patini… » (ibidem, p. 280).

Riguardo all’attività agricola, intesa come soddisfacimento dei bisogni nutritivi delle popolazioni di un territorio, Targioni ha opinioni chiare e precise su quali siano i doveri della casa regnante: «Il Sovrano adunque nulla dee omettere di tuttociò, che può procurare la migliore coltura possibile delle Terre dello Stato. Non deve permettere che le Comunità, o i Particolari acquistino vasti territorj per lasciarli incolti… » (Targioni, op. cit., p. 275).